L’amnioscopie est un examen médical peu connu qui peut être proposé en fin de grossesse pour évaluer la santé du bébé en observant le liquide amniotique. Si vous êtes enceinte et que votre médecin vous en parle, il est normal de vous poser certaines questions. Dans cet article, nous allons tenter d’y répondre en détail pour comprendre ce qu’est l’amnioscopie, comment elle se déroule et dans quels cas elle est recommandée.

Qu’est-ce que l’amnioscopie ?

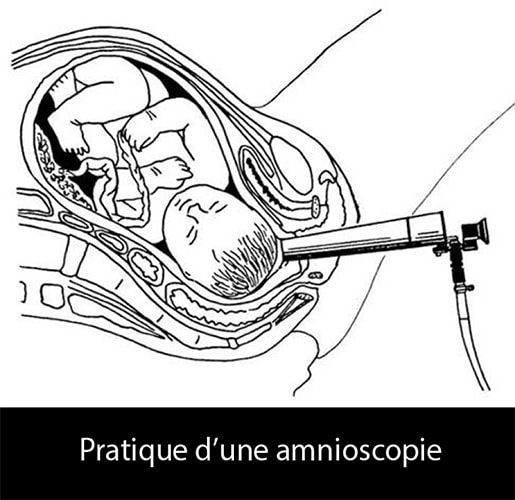

L’amnioscopie est un examen obstétrical qui permet aux professionnels de santé d’observer la couleur et la clarté du liquide amniotique en passant par le col de l’utérus. On la réalise généralement en fin de grossesse, lorsque le col commence à s’ouvrir. Cet examen aide à évaluer le bien-être du fœtus en repérant d’éventuelles anomalies, comme la présence de méconium (les premières selles du bébé), qui peut indiquer une souffrance fœtale.

Le liquide amniotique joue un rôle essentiel dans le développement du bébé. Il lui permet de bouger librement dans l’utérus, le protège des chocs extérieurs et contribue à la maturation de ses poumons et de son système digestif. Les professionnels de santé surveillent notamment sa couleur : un liquide clair indique généralement une bonne santé, tandis qu’un changement de couleur peut signaler un problème et nécessiter une prise en charge rapide.

Comment se déroule une amnioscopie ?

L’amnioscopie est un examen réalisé en cabinet médical ou à l’hôpital. Si vous allez subir une amnioscopie, vous avez certainement une appréhension et c’est normal ! Voici les étapes principales :

- Installation de la patiente : Vous vous allongez en position gynécologique, comme pour un examen classique.

- Introduction de l’amnioscope : Le médecin insère un petit tube appelé amnioscope à travers le col de l’utérus pour observer le liquide amniotique. Cet instrument est équipé d’une source lumineuse qui éclaire la cavité utérine.

- Observation du liquide amniotique : Le praticien évalue la couleur et la transparence du liquide. Il doit normalement être clair ou légèrement teinté. Une couleur verdâtre ou marron peut indiquer un stress fœtal.

- Fin de l’examen : L’ensemble dure seulement quelques minutes et ne nécessite pas d’anesthésie. La patiente peut ressentir une légère gêne, mais l’amnioscopie est généralement indolore.

Si le col est encore fermé, les professionnels peuvent avoir du mal à introduire l’amnioscope, ce qui rend l’examen impossible. C’est pourquoi ils le réalisent le plus souvent en fin de grossesse, lorsque le col commence à se modifier en préparation à l’accouchement.

Pourquoi réaliser une amnioscopie ?

Les échographies permettent d’évaluer le volume du liquide amniotique et d’identifier d’éventuelles anomalies de manière non invasive, rendant l’amnioscopie plus rare.

Cependant, les professionnels recommandent cet examen dans certaines situations spécifiques, notamment :

- Lorsque le terme est dépassé et que l’équipe médicale veut s’assurer que le bébé ne souffre pas.

- En cas de doute sur une souffrance fœtale, notamment si le monitoring ou l’échographie montrent des anomalies.

- Pour vérifier la viabilité d’un déclenchement de l’accouchement en s’assurant que le liquide amniotique est encore favorable.

- Dans le cadre d’une surveillance spécifique d’une grossesse à risque, notamment en cas d’antécédents de souffrance fœtale.

Quels sont les risques et les contre-indications de l’amnioscopie ?

L’amnioscopie reste un examen sûr, mais elle comporte quelques rares risques. Elle peut parfois provoquer de légers saignements, car elle irrite légèrement le col de l’utérus. Même si l’examen est généralement indolore, certaines femmes ressentent une gêne passagère pendant la procédure. Comme pour tout acte invasif, un risque minime d’infection existe. Dans de très rares cas, l’amnioscopie peut entraîner une rupture des membranes, ce qui peut déclencher l’accouchement.

Par ailleurs, les professionnels déconseillent l’amnioscopie dans certaines situations, notamment :

- En cas de placenta praevia, c’est-à-dire lorsque le placenta recouvre le col de l’utérus, car cela augmenterait le risque d’hémorragie.

- Si les membranes sont déjà rompues, car l’introduction de l’amnioscope pourrait favoriser une infection.

Les alternatives à l’amnioscopie

Étant donné que l’amnioscopie est moins pratiquée aujourd’hui, d’autres examens peuvent être privilégiés :

- Le monitoring fœtal qui permet de surveiller le rythme cardiaque du bébé et d’évaluer son bien-être.

- L’échographie obstétricale qui offre la possibilité d’observer le volume du liquide amniotique et de détecter des anomalies éventuelles.

- L’amniocentèse. Les médecins réalisent cet examen plus invasif pour analyser le liquide amniotique lorsqu’ils suspectent une infection ou une anomalie génétique.

Les professionnels privilégient souvent ces examens, car ils fournissent des informations précises sans avoir à introduire d’instrument dans l’utérus.

L’amnioscopie permet d’observer la qualité du liquide amniotique en fin de grossesse. Même si les professionnels la pratiquent de moins en moins, elle peut s’avérer utile dans certaines situations pour veiller à la santé du bébé. Si votre médecin ou votre sage-femme vous propose cet examen, n’hésitez pas à lui poser toutes vos questions pour vous sentir en confiance. Aujourd’hui, grâce à des alternatives modernes comme l’échographie ou le monitoring, on y a moins souvent recours. Pourtant, l’amnioscopie reste un outil précieux dans le suivi de la grossesse.